メロディーを歌う上で、出したい音程を狙うとしても「どのタイミングでその音程を出すのか?」が正確でないと必要なタイミングで必要な音程を出すことは出来ません。リズム感を鍛える事でより上手くなりましょう。

合わせて読みたい

はじめに

皆様1ヶ月ぶりのご無沙汰です。八王子校、横浜校チーフの本田‘POM‘孝信です。寒暖差が激しいですが、皆さま体調など大丈夫でしょうか?

さて!早速今回の声模様スタートです。

カラオケ採点が世に広まって以来、気になる方も多い「採点システム」。テレビ番組等でもそのシステムを利用した企画を良く見かけますが、皆様はカラオケに行った際にチャレンジしたことはありますか?

レッスンに来られる生徒さんにはこの採点レッスンにて何点以上取る!などの目標を持ってレッスンされている方も沢山いらっしゃいます。

マイクから入力された音声をAIが解析して正しい音程やリズム、そして更に、加点ポイントとして「しっかりした声(音圧)」「ビブラート」などなど高度な採点が出来るように進化してきている様です。

ゲームコーナーにある『太鼓の達人』などはリズムのみの正確性を問われるゲームとして有名ですが、タイミングが外れてしまうと減点対象です。

音楽を構成する3大要素は『メロディー(旋律)』『リズム』『ハーモニー(和音)』。歌にとって、音楽にとってリズムが如何に大切かが分かります。

リズムとは?

リズムとは何ぞや!?リズムはある意味「小節という枠の中にある一定の安定した規律」だと言えます。

心臓の鼓動は必ずしも規則的ではありませんが、乱れると不整脈としてあまり良くないものとなります。そして恋をするとそのテンポが上がります。ある意味リズムが乱れています。不整脈です(笑)

また、時計の秒針はBPM(テンポ)60というスピードで規則的に正確に動いています。(誤差あり)

※BPMは、Beat Per Minuteの略で1分間に何回打つか?の基準となります。

音楽では小説を、音符を正確な間隔に分断できたり、休んだり(休符)、細かな音を何個か繋いで長さを変えたりもします。

定規は一般的には最小単位としてmm(ミリメートル)そのひとつ大きな括りとして1mmが10個集まったcm(センチメートル)があります。

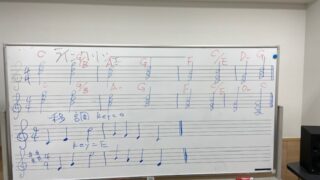

音楽のリズムも同じ様に16分音符(♬)が4個で一拍、8分音符が2個で一拍、一拍が4個で一小節(4/4拍子の場合)などのように枠の中に更に等分された細かい音符があります。

心臓や秒針の様に基本的に安定したリズム(ビート)を奏でることでリスナーは安心して音楽に耳を傾け、身体を預けることが出来ます。

そして、その時の気持ちによって速いテンポのゴキゲンな曲や遅いテンポのバラードなどなど、チョイスは様々です。

今回の声模様では安定したリズムで歌うための認識や技術を知ることで歌が上手いと言われる方々が何故リズムが良いのか?を考えてみたいと思います。

何故リズム感が良いと歌が上手く聞こえるのか?

さてここで本題です。「何故リズム感が良いと歌が上手く聞こえるのか?」

先ずは安定したテンポ感覚について、、、

人は過去を携えて未来を予測しながら生きています。大げさですよね(笑)でもホントにそうです。過去経験を活かして先を予測、同じ過ちを繰り返さない学習能力は大切です。

リズムに関して言えばイントロから始まる安定したビート(テンポ)が身体に馴染み次の展開へと進んでいきます。

人生の出来事の様に様々なタイミングでアクセント(山や谷)がありますが朝が来て昼が来て夜が来て、、の24時間。一定の括りの中に様々な出来事が起こります。

イントロでスタートしたテンポは基本的には曲が終わるまで脈々と一定のテンポで進みます。

予測したタイミングで音が運ぶと違和感なくストレス無く心地よく音楽に浸れます。

そしてその枠の中で『このタイミング』でこの高さ(音程)『また次のタイミング』で今度はこの音程、、、の様に必要なタイミングで正しい音程を奏でる事で心地よいメロディーが響きます。

音楽には和音(ハーモニー)があり少しでもタイミングが外れるとその和音には相応しくない音になる可能性があります。

リスナーは予測したタイミングでその音が奏でられない事に少なからずストレスを感じます。

なんの心配もなく予測したタイミングに正しい音が鳴る事で人は心地よさを感じます。

これが一つの『歌が上手い人』という認識にも繋がります。

そして、音程とは曖昧なものです。人間が1オクターブを勝手に半音階で12個に分けただけです。

例えばギターと違いバイオリン等は音程を区切るフレットというものが存在しないのでその曖昧な音程も容易に鳴らすことが出来ます。ギターもチョーキングという技法を使うと同じ様に曖昧な音程を奏でることが出来ますが、人間の声帯も弦のようなもの!引っ張って伸ばすことで音程が上がり緩めると音程が下がります。

曖昧な音程も鳴らせます。

言葉では少し伝わりづらいかもしれませんが、リズムを把握していると「どのタイミングで声帯をどれくらい伸ばすのか?緩めるのか?」をコントロールできて正しいタイミングで正しい声帯の状態を作ることが出来ます。

歌の技法で言えば…

下から持ち上げるように音程を合わせる「シャクリ」、語尾で音程を自然に下げる「フォール」、ロングトーンなど、伸ばしている音に音程やリズムの変化を付ける「フェイク」などなど音から音への移行の際に曖昧な音を奏でる事で表現に細かなニュアンスを加える事ができます。

リズム感が良いとタイミングを測って「シャクリ」や「フォール」などの曖昧な音程からスタートし、声帯を伸び縮みさせて必要なタイミングに適切な音程を狙って合わせていけます。

コブクロさんの「桜」の様に16分音程を引っ掛けたシンコペーションが多発する曲も口を縦に開きながら拍頭に母音を置きに行けたりすることでフレーズの波が綺麗に整います。

リズム感が育てば細やかなコントロールが可能になり、上記の様な表現も正確に使えるので歌が上手く聞こえます。だから歌が上手い方はリズムが良いのです。

どうすればリズム感が良くなるのか?

では、どうすればリズム感が良くなるのか!?

手遅れだと思っている方もいるかもしれませんが、大丈夫ですよ!

ほとんどの皆さんがリズム感が悪いと思っていますが、実際はそうではありません。

まず、「自分はリズム感が悪い」と口に出すこと自体が、「諦めの気持ち」を生み出します。

それは不必要なことです。

弾みながら歩くスキップができれば、リズムトレーニングでどんどん分かってきます。

さて、本題です。

リズム感を育てるには、身体に(感覚に)どんどん細かいリズムを増やしていく必要があります。

少し項目に分けてご説明させていただきます。

① メトロノーム(クリック)と友達になりましょう

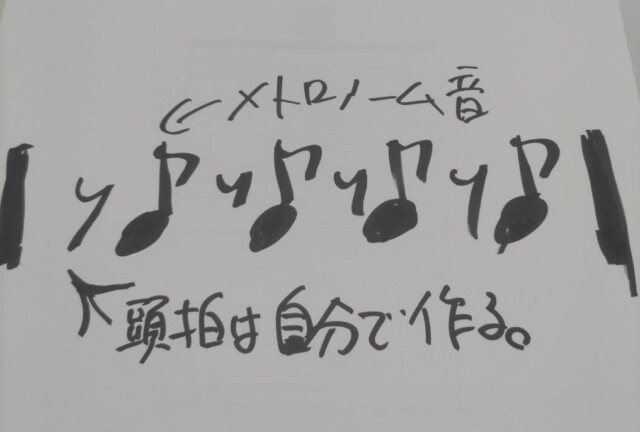

8分音符の裏拍にメトロノームを鳴らしながらアカペラで歌う練習をしましょう。

手拍子でリズムを叩く時、メトロノームの音は手が離れるタイミングで鳴ります。

これは、リズムについてしっかり把握できている講師に監修してもらいながらやらないと難しいかもしれませんが、理解できれば簡単です。

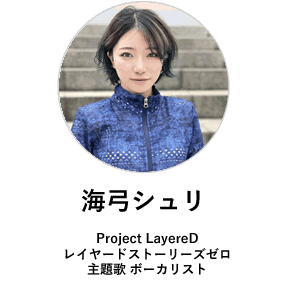

ベリーメリーは、全講師がプロの現場でレコーディングやライブを経験しているので、現場経験を含めてリズムについて深く理解しています。安心してください。

メトロノームは機械なので、もちろんリズムが正確です。

メトロノームを友達にしてトレーニングし続けることで、いつの間にか、幻聴のように安定したリズムが聴こえてきますよ。

② 裏拍で膝を折る練習をしましょう

日本人は、子供の頃から学校教育で頭拍を揃えることばかり習ったり、農耕民族として力を入れる時に下向きに力を入れるクセがついています。

頭拍で膝を折るのは慣れていて簡単ですが、裏拍で膝を折って、頭拍では体が真っ直ぐ伸びているようにリズムを取れたら、裏拍がどんどん身体(感覚)に刻まれていきます。

難しければ、歌いながら裏拍で手拍子する練習から始めてみましょう!裏拍の認識が深まります。

③ 打楽器を演奏できるようにしましょう

シェーカーやマラカスなどの振り物の楽器を習得すると、16分音符の刻みも身体に馴染んできます。刻みが多ければ多いほど、一拍の長さが短くならずに安定してきます(誤差が減る)。

④ シンコペーションを学ぼう

シンコペーションは、たいてい裏拍の音符と次の頭拍の音符が繋がっている音符です。

一拍が基準のシンコペーションもありますが、メロディーには至る所に沢山のシンコペーションが存在しています。

などなど、沢山のトレーニング方法がありますが、まずは以上のようなトレーニングで、身体に規則的で細かい刻みを入れていくことがリズム感を育てる秘訣です。ぜひ試してみてくださいね。

アンサンブルの大切さ

アンサンブルとは、複数人で生演奏をしながら音楽を奏でることです。

弦楽四重奏やオーケストラ、バンドもそうです。

他の演奏者の演奏内容をしっかり聴きながら呼吸を合わせて音を奏でます。

自分のリズム(タイム感)と他のメンバーのリズムを合わせることで、楽しく音楽を奏でることが醍醐味です。

カラオケだって、正確なリズムを奏でる相方さんだと思えばアンサンブルです。

人の音、人のリズムをしっかり聞いて、自分の音を出す。この作業は間違いなくリズム感を育ててくれます。

人の話を聞ける人はコミュニケーション能力が高まります。

人と人とのコミュニケーションもアンサンブルです。

同じように人の音を聴けるようになると、楽しく音楽を奏でることができるようになります。

終わりに

リズムトレーニングでリズム感が育つとどうなるのでしょうか?

何ができるのでしょうか?

ここが大切です。

リズムが正しくなれば、必ずしも良い歌になるわけではありません。

テクニック的には、最低限の基礎的な枠組みができるだけです。

リズムを知りコントロールできるようになることで、表現へと結びついていきます。

表現力も磨きながら、少しずつでもリズムについてトレーニングし、理解していくことをおすすめします。

リズム感を育てることは、必ず表現力を豊かにする助けになります。

「上手い歌声」を誰かにとっての「良い歌声」に!

まずは身体を動かして、結果的に身体の中にリズムが宿ることを実感してください。

リズムの海を自由に泳げるようになれば、歌い手もリスナーも楽しく音楽を共有できるようになると思います。

歌が上手いということは、それぞれに好みもあるので、絶対的なものではありませんが、少なくとも心地よいリズムで奏でられることで近づけるものだと確信しています。

理詰めのリズム解説でしたが、ぜひとも体を動かして、音楽と戯れながら歌を歌ってほしいです。

八王子校・横浜校チーフ

本田’POM’孝信

この記事を書いた人

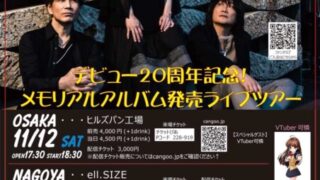

レッスン中も得意の駄洒落を連発する癒し系講師。所属するバンドcan/goo(アニソン中心)はキングスーパーライブ2018(東京ドーム)にて水樹奈々、宮野真守など豪華アニソンシンガー等と共演♪作詞作曲家としての視点も持つ。