あなたの周りにも歌が上手い人がいませんか?

もちろんデビューしているプロのシンガーは「歌が上手い人」で間違いありません。好みもあるので絶対的に「歌が上手い」という言い方はできませんが、歌が上手いと感じさせる歌い方は確かにあります。色んな要因で「もう1回歌って」と言われる人が「歌が上手い人」なのだと思います。

今回の声模様は「歌が上手い人」に近づくためのヒントになれば嬉しいです。

「心地よい声」は何度も聴きたくなる

歌が上手い人の歌は、少し聴いただけで直感的に分かります。スッと入ってくる唄声これは「声質」という観点で「声がいい」と認識されます。

🎤透き通るような美しい声

🎤エアリーで包み込むような声

🎤輪郭がしっかりしていて芯のある力強い声

🎤話すように響くナチュラルな声

🎤ワイルドに歪んだしゃがれ声

などなど、様々な理由で「良い声」と言われます。

声帯の特性や生きてきた環境によって生まれた声は、自分だけの楽器です。自分という「楽器」からナチュラルに響く声は、基本的に正しい発声から生まれます。

歌っていてストレスを感じるような発声では、聴く人に心地よく響きません。まずは、楽に発声できる自分にとって自然な声を見つけることで、歌が上手い人に一歩近づけると思います。

リズム感が良く、アクセントや強弱が分かりやすい

スポーツでもよく言われる「リズムがある」。

走り幅跳びやハードルなども、一定のリズムから繰り出されるバネが躍動感を生みます。安定したテンポやリズムは、ストレスなく耳に入ってきます。

たとえば時計の秒針の音が不規則に鳴ると、不快に感じますよね?カラオケなどでも、伴奏に寄り添ったリズム感の良い唄声は耳にスッと入ってきます。ラップ(RAP)などは本当に高度な技術です。

リズム感が良いと、少し「タメ」を作ることでエモーショナルなニュアンスも出せて、より歌上手に聴こえます。小さい頃からリズムに合わせてたくさん動いて歌うことでリズム感は養われます。まずは正しいリズムに合わせて、自分も体を動かしながら声を出してみましょう。

また、強調したい部分を力強く発することで強弱が生まれ、より豊かな表現ができます。「強い音は長めに歌え」「弱い音は短めに歌え」——父親の小言だと思って、ぜひやってみてください。

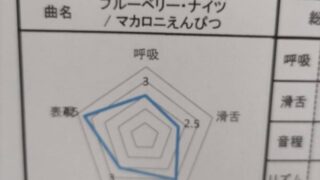

音程が良くフレーズの流れがスムーズ

音から音へ移行するとフレーズになります。この移行時に、急に音程を変えるのではなく、じわっと繋ぐ技法が「ベッドアップ」や「フォールダウン」です。アプローチのタイミングも早めだったり、ギリギリだったり様々。

「棒歌い」には棒歌いのストレートな良さもありますが、歌が上手い人は自然な流れでピッチコントロールができます。色んな曲を歌い込んでいくうちに、似たフレージングが自然と身につくものです。

「音程」は、リズムに合わせて必要なタイミングで正しい音を出せばOK。良い歌をたくさん歌い込むことで、ニュアンスのバリエーションも増えていきます。

「半音階」トレーニングや、「サイレンの音」を真似するトレーニングも効果的。流れるようなフレージングのためには、音程トレーニングが欠かせません。

言葉が伝わるように丁寧に歌っている

歌は「伝わってなんぼ」です(関西弁で失礼w)。小さい頃の音読の宿題のように、丁寧に、相手に伝わるように話すことが大切です。

歌も同じ。切々と、訥々(とつとつ)と、時に感情的に、時にクールに。伝えたい気持ちを忘れずに、誰かに向けて歌うことが重要です。

リラックスして顔(表情)で歌う

カラオケバーのような場所でも、リラックスして気持ち良さそうに歌っている人は多いですよね。お酒も入り心が解放されていると、表情も柔らかくなり、自由な発想で表現できるものです。

歌には「心の開放」が大切。スポーツ選手も同じで、「普段の力を出せる人」が本番でも良い成績を残します。楽しむ力を意識して、人前でたくさん歌うことで、本当の意味で「歌が上手い人」になれると思います。

プロを目指すなら、もちろん資質や「向いているかどうか」も大きく影響しますが、まずは楽しむことです。

まとめ

「歌が上手い」と言われて嫌な気持ちになる人は、きっといません。

👍「グッと来たわー」

👍「いい声だねぇ〜」

👍「味がある歌だね」

👍「カッコいい」

👍「歌聴いて泣いちゃったよ」

👍「癒される〜」

👍「もう1回歌って〜」

などなど、十人十色の褒め言葉があります。ぜひ「歌が上手いあなた」になってくださいね。

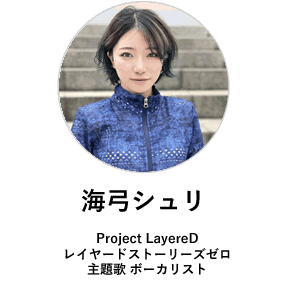

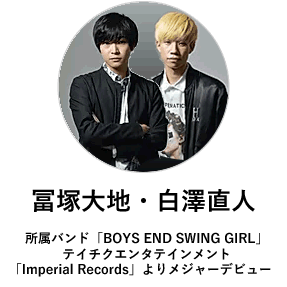

八王子校・横浜校チーフ 本田 ‘POM’ 孝信